So wie der

Königsdorfer Skulpturengruppe ging es vielen der im

Mittelalter in Köln geschaffenen Kunstwerke - sie wurden in

alle Welt verstreut. Die Meisterwerke wieder

zusammenzuführen und damit anschaulich zu machen, dass Köln

in seiner Blütezeit von 1000 bis 1550 zu den führenden

Kunstmetropolen Europas zählte, ist das -

bestens gelungene - Anliegen der aktuellen Ausstellung.

Mit rund 40.000 Einwohnern war es damals größer als Paris oder Venedig

- was heute vielfach nicht mehr bewusst ist. Es war

ein einflussreiches und weit vernetztes Pilger- und

Handelszentrum und stand im regen Austausch mit Paris, Prag,

den Niederlanden und Italien. Und damit zog es zu den

einheimischen Künstlern auch auswärtige Meister an. Sie alle

zusammen entwickelten aufgrund regionaler stilbildender

Eigenheiten mit der Zeit eine typisch kölnische Kunstsprache,

die sich heute noch erkennen lässt.

So wie der

Königsdorfer Skulpturengruppe ging es vielen der im

Mittelalter in Köln geschaffenen Kunstwerke - sie wurden in

alle Welt verstreut. Die Meisterwerke wieder

zusammenzuführen und damit anschaulich zu machen, dass Köln

in seiner Blütezeit von 1000 bis 1550 zu den führenden

Kunstmetropolen Europas zählte, ist das -

bestens gelungene - Anliegen der aktuellen Ausstellung.

Mit rund 40.000 Einwohnern war es damals größer als Paris oder Venedig

- was heute vielfach nicht mehr bewusst ist. Es war

ein einflussreiches und weit vernetztes Pilger- und

Handelszentrum und stand im regen Austausch mit Paris, Prag,

den Niederlanden und Italien. Und damit zog es zu den

einheimischen Künstlern auch auswärtige Meister an. Sie alle

zusammen entwickelten aufgrund regionaler stilbildender

Eigenheiten mit der Zeit eine typisch kölnische Kunstsprache,

die sich heute noch erkennen lässt.

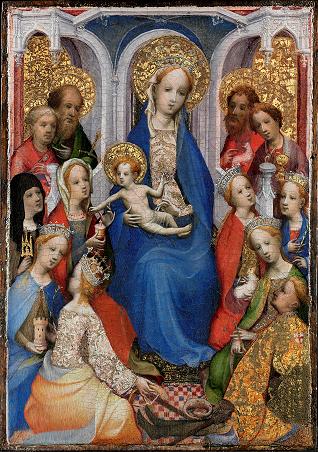

Links: Thronende Madonna mit Kind und Heiligen

Meister der Hl. Veronika um 1410

Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection, 1917

Die von Dagmar Täube

verantwortete Prachtschau bietet einen Überblick über das

künstlerische Schaffen in Köln von der Spätromanik über die

Gotik bis zum Beginn der Renaissance, also über rund fünf

Jahrhunderte. Es werden kostbare Elfenbeinschnitzereien

und Goldschmiedearbeiten, feinste Buch- und Tafelmalereien, edle

Textilien, prächtige Glasmalereien und meisterhafte

Holzschnitzereien gezeigt.

Kunst zur Ehre Gottes und der eigenen Heilsversicherung

wegen

Das Mittelalter kannte keine l'art pour l'art, keine Kunst um ihrer selbst willen.

Und deren Schöpfer verstanden sich auch nicht als Künstler

im heutigen Sinn. Vielmehr ging es um die Verherrlichung Gottes

und die Versicherung des eigenen Seelenheils sowie die

Repräsentation des gesellschaftlichen Standes. Folglich

entstanden überwiegend Werke sakralen Inhalts. Auftraggeber waren

mehr oder minder Vermögende, also Herrscher,

Adlige, Geistliche und wohlhabende Bürger. Der Reichtum im Kölner Erzbistum erlaubte in

der Romanik die Gründung vieler neuer Klöster, Kirchen und Stifte.

Sie alle wurden prachtvoll ausgestattet. In der Gotik kam der

atemberaubende Bau des Hohen Doms hinzu, der Jahrhunderte in

Anspruch nahm und fast ausschließlich von Erzbischof und

Domkapitel getragen wurde. Er gilt bis heute als drittgrößte

Kirche der Welt.

Gegen Ende der Gotik und mit dem Beginn der Renaissance

wurden immer häufiger wohlhabende Bürger zu Auftraggebern.

Stadtrat, Kaufmanns- und Tischgesellschaften und

die Zünfte bestellten zunehmend Auftragswerke. Wobei der Wunsch nach

Zeichen der eigenen Frömmigkeit sowie das

Repräsentationsbedürfnis gleichermaßen eine Rolle spielten. Bis

heute ist im Stadtbild deutlich erkennbar, dass Kleriker und

wohlhabende Bürger die Initiatoren und Stifter prachtvoller

Bauten, Skulpturen, Tafel- und Buchmalereien waren. Eine

höfische Prägung, wie sie traditionelle Residenzstädte

aufweisen, fehlt im Stadtbild völlig.

Was jedoch einer privilegienreichen Sonderstellung Kölns im

Reich keinen Abbruch tat.

Gegen Ende der Gotik und mit dem Beginn der Renaissance

wurden immer häufiger wohlhabende Bürger zu Auftraggebern.

Stadtrat, Kaufmanns- und Tischgesellschaften und

die Zünfte bestellten zunehmend Auftragswerke. Wobei der Wunsch nach

Zeichen der eigenen Frömmigkeit sowie das

Repräsentationsbedürfnis gleichermaßen eine Rolle spielten. Bis

heute ist im Stadtbild deutlich erkennbar, dass Kleriker und

wohlhabende Bürger die Initiatoren und Stifter prachtvoller

Bauten, Skulpturen, Tafel- und Buchmalereien waren. Eine

höfische Prägung, wie sie traditionelle Residenzstädte

aufweisen, fehlt im Stadtbild völlig.

Was jedoch einer privilegienreichen Sonderstellung Kölns im

Reich keinen Abbruch tat.

Links: Friesentormadonna, Köln, um 1360/70, Nussbaumholz,

Museum Schnütgen, Köln, Foto: Christa Tamara Kaul

Im Gegenteil: Köln zählte neben Rom, Jerusalem und Byzanz,

heute Istanbul, zu den vier Heiligen Städten der

Christenheit. Den Ruf verdankte es den prächtig

ausgestatteten Kirchen, Märtyrergräbern, Heiligenlegenden und

Reliquien, nicht zuletzt den zwar kaum echten,

aber berühmten Gebeinen der

Heiligen Drei Könige. Nicht zu vergessen die heilige Ursula mit

ihren wahrscheinlich 11 Jungfrauen, aus denen in der Legende

aus durchaus kommerziell zu sehenden Gründen 11.000

wurden, sowie der heilige Gereon mit seinen Gefährten. Sie

verhalfen Köln zum Ehrentitel des „Roms des Nordens". Das

schwemmte Pilger- und Kaufmannsströme in die Stadt, die

wiederum an Reliquien und kunstvollen Gefäßen

für diese sowie an anderen wertvollem Handelsgütern interessiert waren.

Ein lukratives Pflaster für die Kölner Goldschmiede und

Bildschnitzer also.

All das lässt sich anhand der herrlichen

Ausstellungsexponate und der erklärenden Texte anschaulich

nachvollziehen. Damit diese außergewöhnliche Schau Realität

werden konnte, bedurfte es einer langen und akribischen

Vorarbeit und Kontakten zu Sammlungen in der ganzen Welt.

Die 225 Spitzenexponate sind teilweise Leihgaben

nationaler und internationaler Museen, sie kommen u.a. aus

Berlin, Darmstadt, Nürnberg, München, London, Paris,

Budapest, Wien, Lissabon, New York, Philadelphia,

Washington, Cleveland, Detroit, Chicago und Los Angeles und

kehren nur für die kurze Zeit der Ausstellung an ihren Ursprungsort, die Domstadt, zurück . Ebenso wie die

Königsdorf-Budapester Kruzifixgruppe werden auch die anderen

Prachtstücke auf absehbare Zeit nicht mehr in dieser dichten

Zusammenstellung zu sehen sein.

Zur Ausstellung ist im Hirmer Verlag ein reich und durchgängig

farbig illustrierter Katalog erschienen, der neben der ausführlichen

Beschreibung der 225 Exponate zwei einführende Beiträge sowie

mehrere themenspezifische bzw. übergreifende Essays renommierter

Experten bietet, so dass ein Überblick über den neuesten Stand der

Forschung gewährleistet ist. Anders als die Ausstellung ist der

Katalog jedoch ganz bewusst nach Kunstgattungen gegliedert, um das

Auffinden der Exponate unabhängig von der Ausstellung zügig zu

ermöglichen. Alles in Allem: Ein Augenschmaus und ein wertvolles

Kompendium der mittelalterlichen Kunst und Bedeutung Kölns.

"Glanz und Größe des Mittelalters - Kölner Meisterwerke aus den

großen Sammlungen der Welt" - Ausstellung vom 4. November 2011 bis

26. Februar 2012 im Museum Schnütgen, Cäcilienstraße 29-33, Köln

Katalog

Ausstellungsausgabe 39,00 Euro

Buchhandelsausgabe 49,00 Euro

![]()